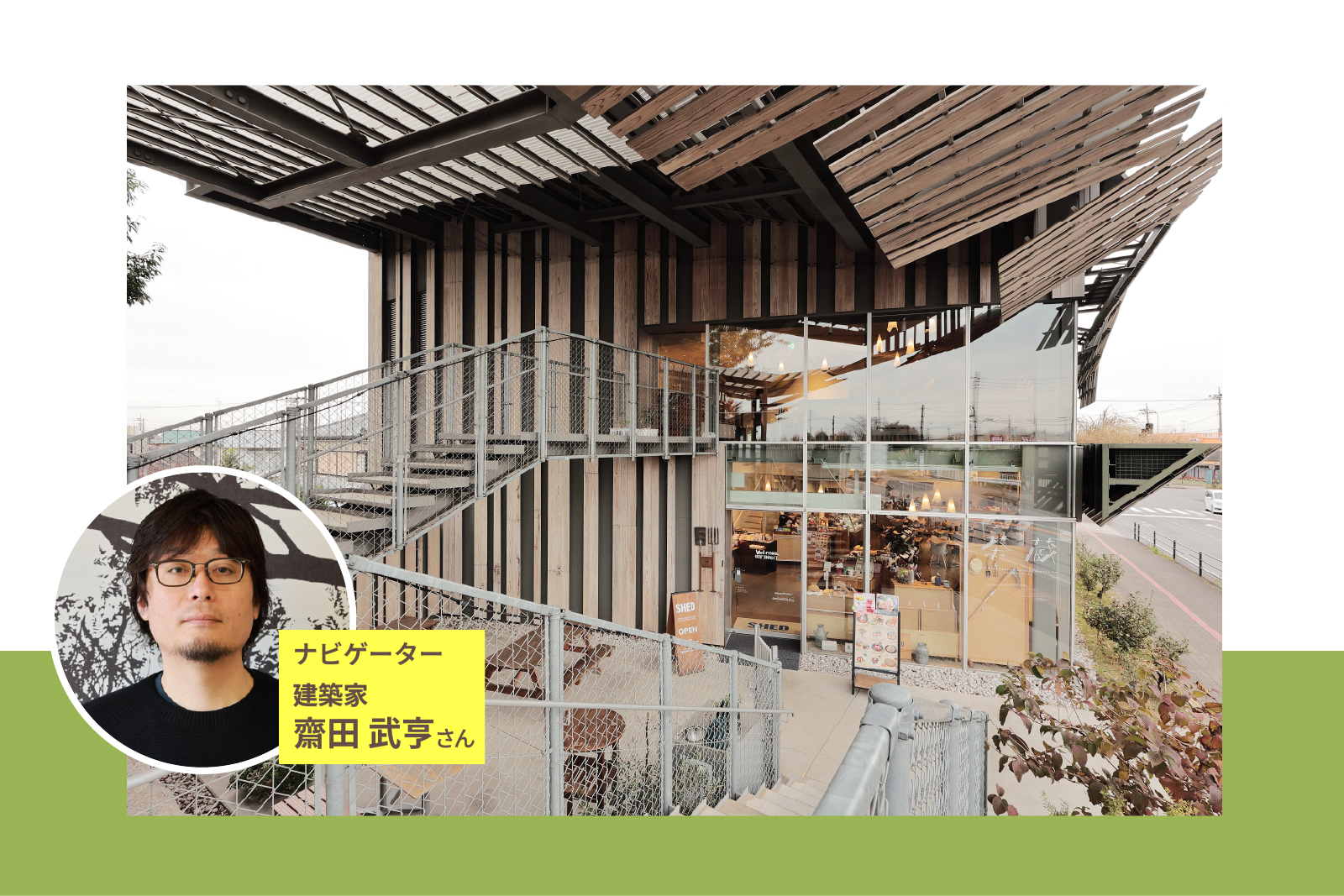

6回目の木のたてものがたりの舞台は、2022年に国営昭和記念公園内にオープンしたオカカフェです。

昭和記念公園は広さ180haと、都市公園としては都内で最大級の広さの公園です。オカカフェはそんな公園の広さの象徴「みんなの原っぱ」を見渡せる場所にオープンしました。

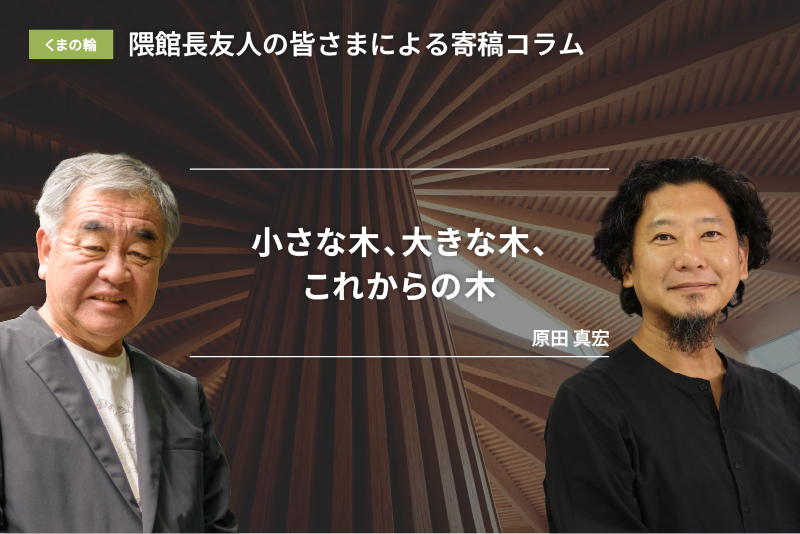

今回のナビゲーターは建築家の栗田祥弘さんです。栗田さんは2004年から2013年まで隈研吾建築都市設計事務所に在籍。土佐くろしお鉄道中村駅のリニューアルブロジェクトでは、国際関連で唯一の鉄道デザインコンペティションであるブルネル賞で優秀賞を獲得されました。独立後は建築設計だけでなく、東日本大震災で被災した福島県いわき市でまちづくりのボランティア活動を開始。街に暮らす人々の目線が不可欠な公共建築において高い評価を集めています。

オカカフェについては、隈研吾館長から直々に教えを受けたエピソードを交えて本編の動画でご紹介していますので、この記事と合わせてご覧ください。

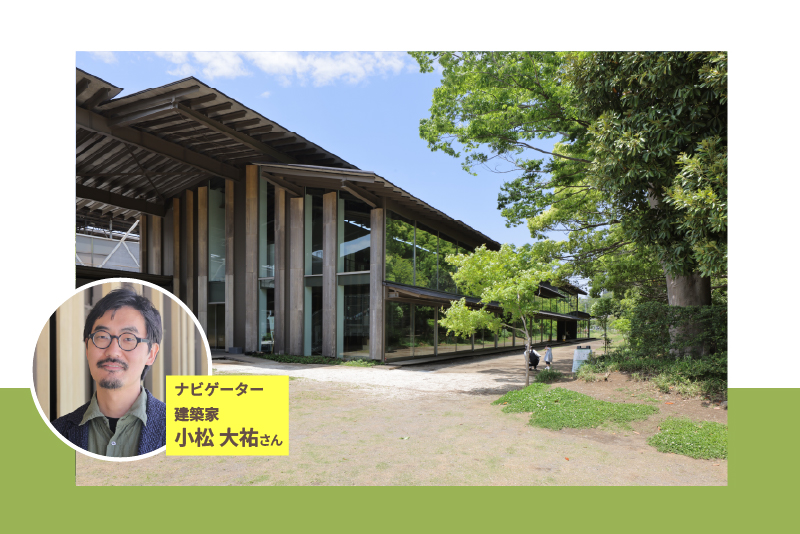

公共建築と木のたてもの

― 2022年にオープンしたオカカフェは、今や昭和記念公園において人気スポットのひとつです。隈研吾建築図鑑の著者・宮沢洋さんも第2回目の木のたてもので隈館長の公共建築は人が集まりやすいことを言及されていました。栗田先生は公共建築についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。

栗田祥弘さん(以下、栗田) 公共建築と個人宅などを建てる場合との決定的な違いは、老若男女たくさんの人の目線で考える必要があること。昭和記念公園ならば、遊んでいる子ども、ベビーカーの親子連れ、お散歩の老夫婦、カフェはそんな人たちが休み、憩う場所となります。

栗田 オカカフェのモチーフについて、隈さんも木陰のイメージはあったはず。たとえば“とうきょうの木”でつくられた木組みは、まさに木漏れ日のような光と影をつくる機能を果たしています。

休憩したい人が本能的に木陰へ求める欲求のいくつかをオカカフェは充たしているのでしょう。

― 栗田先生の考える公共建築の魅力づくりとは?

栗田 僕は駅を設計しました。ローカル鉄道駅の「利用者の待ち時間をどう変えるか」がポイントでした。そこで待合室にはヒノキのベンチ一体型照明を設置し、一人ひとりの顔に柔らかな間接光を当ててキレイに見えるようにしました。待合室は鉄道を待つだけの場所ではありません。家族や友人、恋人との待ち合わせも兼ねているでしょう。ひょっとしたら新しい出会いもあるかもしれません。地域の人々のコミュニケーションに建築が手を差し伸べることで、出会いと旅立ちの場「駅」をドラマティックに演出しました。

長い歳月で考えるデザイン

― 動画でも言及されていましたが、オカカフェの屋根形状は植樹されたケヤキの若木の成長を見越した弧を描くデザインとなっています。

栗田 街路樹にもよく使われているケヤキですが、建物や信号など人間側の都合でよく枝を伐られているのを目にします。

一方、オカカフェの竣工とともに植えられたケヤキの若木は、おそらく数十年はその心配がないでしょう。屋根が弧を描くことで将来的な枝の広がりに対してバッファが設けられているからです。隈さんは長い時間軸を根底にオカカフェのデザインを考えたのだと思います。

みんなの原っぱの大ケヤキは、公式ページによれば樹齢100年を超えるとのこと。さすがにあそこまで大きくなると手を加える必要があるかもしれませんが(笑)、かなり長い歳月の間、若木は伸び伸びと育って木組みと一緒に木陰をつくりだしてくれるでしょう。

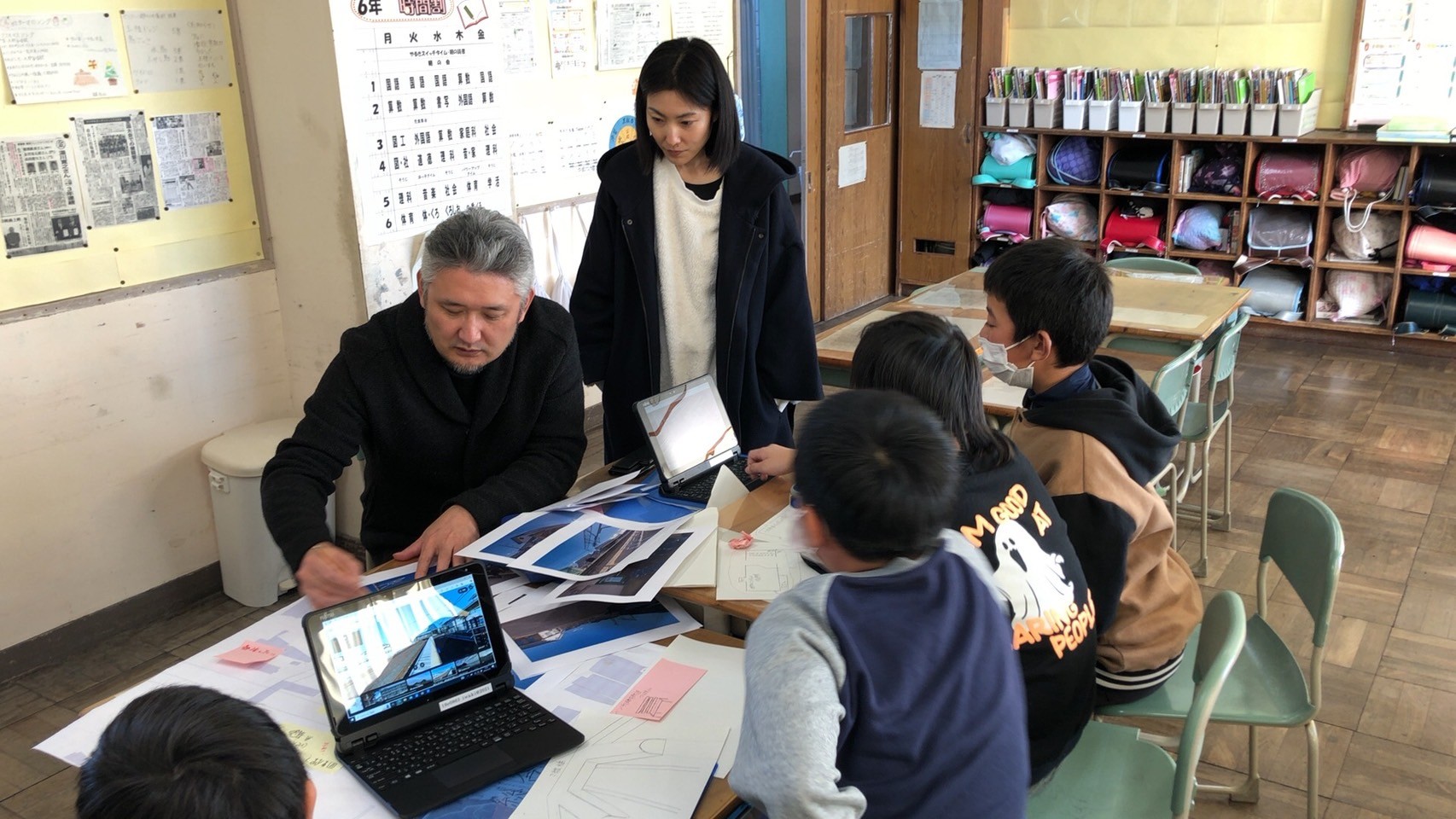

まちづくりサポート

─ 栗田先生は福島県いわき市久之浜・大久地区でまちづくりサポートを続けられています。

栗田 東日本大震災から1年経って、復旧から復興へ動き出した頃、東北地方に対してサポートできることはないか模索していました。福島県いわき市久之浜は750棟の建物が全壊し、60人を超える犠牲者が出た地域です。元々在った大切な文化や思い出などを、被災からどうにかまぬがれた写真などを集めて資料とし、地域の人々のために復興できないかと活動していました。

こうした活動を進めていたら、ある日久之浜第一小学校の校長先生に声をかけられました。

「子どもたちも街の復興を提案したがっている。大人たちばかりで議論しているけれど、いずれ一番使うのは子どもたちです」

栗田 先生の言葉に胸が打たれました。以来、私は小学校の総合学習にファシリテーターとして参加して、子どもたちが街の大人たちにプレゼンテーションする授業を12年続けています。街のどこが好きでどこを良くしたいか自分で考える。大人たちがそのアイデアを反映させていく。こうして次の世代に地域愛は生まれ育っていくのです。

建築家の仕事は図面を引くだけじゃありません。ストーリーをつくるのも重要な仕事です。私はそのことを久之浜の子どもたちに学びました。