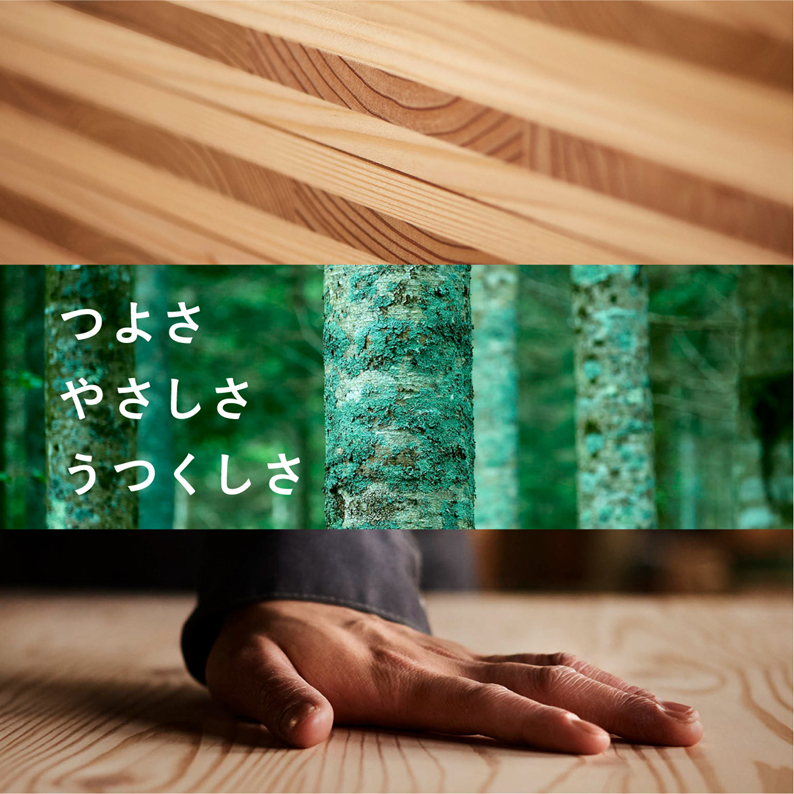

木造トレーラーハウスと北海道トドマツ材のマッチング

株式会社タカハシファーム(以下、タカハシファーム)は、40年以上の実績があるツーバイフォー住宅建設のノウハウを活かして2020年からトレーラーハウスの自社製造を研究開発しています。その開発過程で着目したのが国産木材利用です。MOCTIONには何度もお越し頂き、使用木材の選定についてご相談を承りました。

今回は木造トレーラーハウスに採用された北海道の木材についてお聞きいたします。

「動かせる木造空間」という事業開発

事業化の決め手はスギ材の軽さ

石川武 氏〈タカハシファーム〉(以下、石川)当社では5年前に遊休地や市街化調整区域といった未利用地の有効活用を目指す不動産事業を立ち上げました。都市計画法や建築基準法の規制を受けないトレーラーハウスを用いた活用です。3年で不動産事業からは撤退したのですが、木造トレーラーハウスはニーズが見込まれるので事業を継続中です。

濵田道昭〈MOCTION〉(以下、濵田)市街化調整区域では開発許可を取らないと原則として小屋一つ建てられませんからね。それにトレーラーハウスというと一般的にはアメリカンなイメージが強いですが、タカハシファームさんのトレーラーハウスはどちらかというと「日本の家」に近いです。

本業は工務店なので、その気になれば電気や設備も施工できるわけですね(笑)。

石川 その通りです(笑)。やろうと思えばキッチンやお手洗いもご用意できます。

濵田 しかし建築基準法などの適用がない代わりに道交法や車両法の規制や制限はありますよね?

石川 はい。私どもの木造トレーラーハウスは、正確には被牽引車両ですので、車両法の保安基準に従って製造します。車検も必要です。実はトレーラーハウスの商品開発でネックになったのがトレーラーハウス部分にあたる被牽引車両の重量制限です。3.5t以内に収めなければなりませんでした。当初は使い慣れているベイマツなどの輸入材で考えていたのですが、さすがに重たい。そこで代わりとなる樹種を調査すると、どうも国産のスギ材の比重がいちばん軽くて、トレーラーハウスの構造材に向いていることがわかったんです。

濵田 木材は「軽い=柔らかい」なのでスギは横架材などで敬遠されることもあるんですが、むしろ比重の軽さが求められていたというのは面白い。

石川 そうなんです。すると社内で「国産木材の活用」を木造トレーラーハウス事業のコンセプトにしようと声が上がりました。当社は北海道に社有林があって、以前から森林整備や森林循環の重要性を認識していました。

濵田 なるほど。「木のチカラで、森を活かす木造トレーラーハウス」というキャッチフレーズは、タカハシファームさんの環境貢献が「認識」から「行動」へ移行したことを意味しているのでしょう。

オール道産材仕上げの試作車をつくる

地域材へこだわってみる着想

石川 私がMOCTIONへお伺いしたのは、北海道にある社有林を活用する際に、どのような可能性があるかお尋ねするためでした。

濵田 そのお話をお聞きして、トレーラーハウスの試作開発に北海道のトドマツ材をお勧めしたんですよね。石川さんが最初にご来館された2024年の6月は、偶然なんですが緑川木材さんの建材商品が展示されていました。

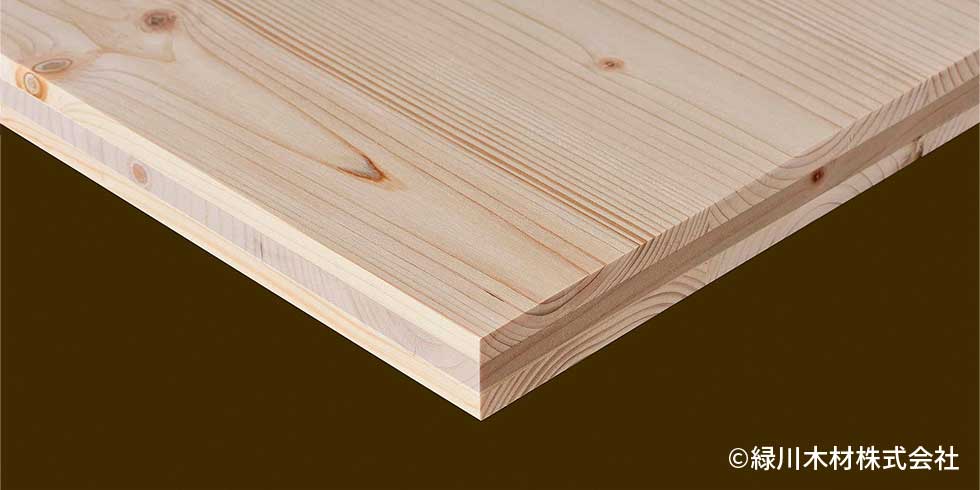

石川 トドマツの白く美しい床材に目が留まりましたね。すると濵田さんから「壁材にどうですか」と勧められたんですよ。そこで緑川木材さんを紹介されました。

濵田 緑川木材さんをお勧めしたのは、床材から壁材まで品揃えが良く、たくさんの樹種の道産材を扱っていたからです。何より商品の仕上がりがきれい。タイミングよく展示されていたので、石川さんが実物をご覧になれたというのもあります。

緑川新之介 氏〈緑川木材〉(以下、緑川)トレーラーハウスという事例は初めてでした。通常業務では設計事務所から建材の発注を受けることがほとんどです。自社製品の活用方法がまだまだあるんだと希望を感じました。木材については事前に濵田さんがタカハシファームさんへレクチャーされていたのですぐに商談に入れた記憶があります。

構造以外はすべて道産材の試作車

石川 北海道の社有林や日高町にあるグループ会社の加工工場の存在を考えた時、この際、道産材をいろいろ試してみようと考えました。

濵田 それは有意義な試みですね。

石川 はい。内装材と外装材をオール道産材でやってみました。まず天井と床はニレの無垢材。壁はトドマツの横接ぎにした合板パネル。建具はタモです。車内に入ると木の香りがスギやヒノキとは違った涼しい森の香りに包まれます。トレーラーハウスの展示会に訪れたお客様がみな驚かれていました。ちなみに外壁も緑川木材さんから購入した北海道カラマツの無垢パネルを使用しています。重量の問題があるので構造材はどうしてもスギのツーバイ材なんですけど、ゆくゆくは社有林のトドマツを使ってやってみたいです。この試作の中でトドマツも比重は軽いことを知りました。

濵田 北海道にはトドマツのツーバイ材を製造している加工会社もありますよ。芯材の一部に水喰い(みなくい)材と呼ばれる含水率の高い木があったりするので敬遠されがちですが、ちゃんとした乾燥技術のノウハウがあれば“使える”材なんです。

北海道の木材の魅力と課題

森林蓄積量日本一の北海道

濵田 ここで緑川さんに北海道の木材の魅力を改めて語っていただきましょう。

緑川 道産材の魅力は、まず樹種が豊富なこと。パイン(マツ)材一つとってもトドマツとアカマツ、カラマツでは木肌や耐久性が違います。道南にはスギ材もあります。そして森林の蓄積が豊富なことです。蓄積量は日本一で全国の16.3%、ポテンシャルがあります。

有名なのに9割がチップになる北海道の広葉樹

濵田 北海道は広葉樹も豊かですね。

石川 確かに。トレーラーハウスの試作には、ニレ材やタモ材を使いました。

緑川 弊社は旭川市の近郊にあるんですが、旭川市は大雪山山麓の良質な木材を活かして発展した家具の街でもあります。現在は北海道だけでなく本州や世界からも銘木が集まるんです。ミズナラ材の家具が世界的に有名ですね。一方でこれはあまり知られていないんですが、北海道の広葉樹の9割がチップにしか行き場がないんです。

濵田 家具や建材になるのは1割….。

緑川 そうなんです。ですから広葉樹をもっと活用して木の価値を高め、広めていこうというプロジェクトを仲間たちとやっています。月に一度、旭川市内で広葉樹の銘木市が開かれるんですが、年々、径が小さくなっているのに価格が上がっている。みんな危機感を持っています。

濵田 2024年6月のMOCTIONショールーム展示では、緑川木材さんの代名詞ともいえる三積層集成材ライナウッドに「タモ」と「ナラ」が加わっていました。そういう背景があったんですね。

ビジネスの可能性を語り合う

トドマツ材の可能性

濵田 広葉樹の課題が価値向上なら、針葉樹、特にトドマツは未利用が課題です。脂が出る、水が出ると文句を言う人が多いけど、緑川木材さんみたいに技術とノウハウがあれば、白く美しい木肌の木材をつくれるんです。ツーバイだってできるし、たとえば北見市のオホーツクウッドピアではトドマツのCLTを製造しています。

ともかく緑川木材さんのトドマツのライナウッドは本当にきれいですよ。MOCTIONの来館者に見せるとみんなびっくりしています。トドマツはやり方によっては伸びていくんじゃないですかね。本州にほとんど入ってこないので、多くの方がトドマツの魅力を知らないというのもある。

緑川 本州の方々だけじゃないです。地元北海道の人たちも道産材の魅力や活用をわかってないと、この前ECサイトの運営者に指摘されました(笑)。

トレーラーハウスの可能性

石川 今回ご紹介したトレーラーハウスは北海道の樹種に内装を揃えてつくりました。意外と反響がありましたので、今後はオーナーご要望の地域材でオーダーメイドしたトレーラーハウスをつくると面白いのではないかと思っています。今のところ引き合いがあるのは自然を活かした宿泊施設や商業施設のビジネスユーザーです。見込み客の中には地域色を出したい方もいるはずです。

濵田 たしかに。日本全国で林業は行われています。木材持ち込みなんてお客さんがいるかも(笑)。

緑川 売り方の話なんですが、タカハシファームさんでプレカットまでやって、組み立てずに「キット売り」を商品選択肢の一つにされたらどうですか? 顧客に工務店機能があればつくれますよね。

濵田 それは面白い。日本全国に工務店はあります(笑)。私はバレルサウナなんかも面白いと思うんですよ。最近、キャンプ場なんかでも増えてきています。一方で能登半島地震では仮設住宅としてトレーラーハウスが活躍したニュースを見ました。トレーラーハウスの工期の短さは有事の際に重要なアドバンテージになるはずです。キットなら保管もしやすいじゃないですか。

マッチングサービス(無料)のTOPページへ