隈館長による執筆者の紹介

森の話が森で完結しない、関心の射程の長さ、奥行きある知の世界

涌井先生からは、愛知万博の準備に一緒に携わっていた90年代以来、森や木のことを教えてもらっています。愛知万博では、会場予定地に希少種のオオタカが見つかったりと、オリンピックと同じように、様々な出来事がありましたが、涌井先生を始めとして、環境の領域の人達と交流できて、それがその後、僕の大きな財産になりました。涌井先生のすごさは、森の話が森で完結しないで、社会の話、世界の話とつながっていることです。その話の射程の長さは、日曜朝のTBS「サンデーモーニング」の画面の中で、みなさんにもおなじみだと思います。

涌井 史郎(雅之)(わくい しろう)

湧井史郎(わくい・しろう)、本名雅之。造園家。東京農業大学農学部造園学科に学んだ後、(株)石勝エクステリアを設立。国際博覧会「愛・地球博」会場演出総合プロデューサーはじめ、ハウステンボス、首都高大橋ジャンクションなど多くのランドスケープ計画に携わる。国連生物多様性の10年委員会・委員長代理、新国立競技場事業者選定委員会・委員ほか、国や地方公共団体、各種委員会組織を歴任。現在、東京都市大学特別教授、岐阜県立森林文化アカデミー・学長。

1993年日本造園学会賞設計作品部門「ハウステンボスのランドスケープ計画・設計」(池田武邦・涌井史郎)、2017年日本造園学会上原敬二賞、黄綬褒章。

著書

「いなしの智恵 日本社会は「自然と寄り添い」発展する」(ベストセラーズ ベスト新書)

「なぜ一本の松だけが生き残ったのか 奇跡と希望の松」(創英社)

「景観から見た日本の心」(NHK出版)

人類の母体、地球の生命圏

何故今急速に森林そして木材が着目されているのか。世界の中で誇るべき木材利用の伝統を持ち、同時に森林大国である日本であれば当然のことという認識は正しい。しかしもう少し視野を広げ過去の系譜をなぞるだけでは無く、未来に向けた森と木材が持つ意味を深堀してみるのも又一興と考え筆を進める。

人類は地球に誕生した最後の種。しかし人類を除いた全ての生物種は、生命圏のシステム(生態系)に何らかの貢献をし、そのシステムから受けるサービス(恩恵)により生存と繁殖を保証されるという構造に置かれている。

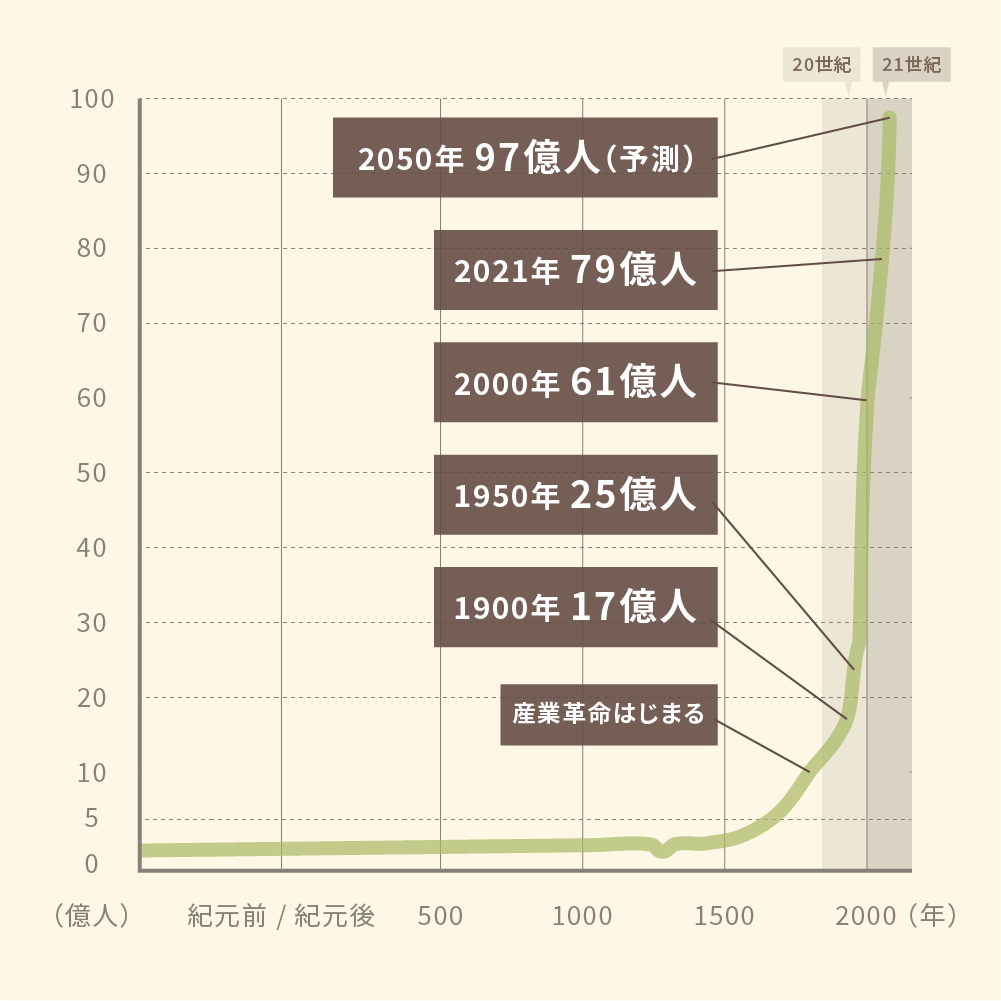

では人類はというと、地球上に出現以来一方的に生態系サービスを享受するばかりで、攪乱という行為以外に、生態系への貢献を見出すのは極めて困難である。むしろ時代を下るに連れ人類が主体であるかのような生態系へと改変されてきた。とりわけ産業革命以来の3世紀は悲劇的でさえある。38億年をかけ、生物種が各々の機能を担う形で、エネルギーと物質の再生循環を果たすシステム生態系を完成してきたにもかかわらず、この3世紀では生態系が人類に奉仕する姿へと変貌を遂げた。

その結果が、他の生物種に見ることが出来ぬ驚くべき個体数の増幅のスピードである。同時にその増幅を表す放物線の角度は、個体群生態学の観点からみると「絶滅曲線」と言える様相である。一般的に、生物種は生態系内に於ける採餌活動や生息域の確保など自己の位置を見極め、個体数の自己制御と思しき繁殖行動に移行する。その安定した放物線をロジステック曲線と言う。

こうした自然界の平衡を目指す秩序から見れば、さながら人類は癌のような存在なのであろう。これまで、そうした生物種は、健全な生態系維持のために排除されてきたことも知られている。そうでなければ、38億年をかけ半径6400kmの地球上に生命活動可能な空間、つまり生態系システムを内包した生命圏30kmと、その中で多様な生物の活動がさんざめくたったの3kmでしかない超薄膜の生命圏のシステム、生態系を健全に維持することが出来ないからである。

そのような客観性に立つと、現在のCOVID-19のパンデミック現象はそうした排除の一端であると見えてくる。故に、いよいよ人類は自然界・生態系から反撃を受ける事態に陥ったのかという慨嘆(がいたん)がつい口をつく。

振り返れば、賢者達は既に1970年代にそうした危険性への警鐘を鳴らしていた。それがようやく92年に「気候変動枠組み」と「生物多様性」の両条約を国連環境と開発会合(通称: リオ・サミット)で世界が締約した。それでも経済成長を必然とする途上国と、事態の悪化を抑制すべきとする先進国との間に、政治と科学のバランスを巡る溝を埋めることが出来ぬまま唯々無為な時間を費やしてきた。そしてとうとう、ついに一般の人々の暮らしの中に地球環境の物理的条件の悪化を実感させる事態に迄立ち至ったのである。

その結果、二酸化炭素を排出するなどの環境負荷を与える、事業体などの主要なステークホルダーが対応するだけでは、環境容量の限界点(ティッピングポイント)への到達を遅らせることが不可能な事態に立ち至ってしまった。そこで、地球上の人類がこぞって持続的未来に対する責任を担うある種のマナーブック「SDGs」が国連により定められ、ともあれ具体的な行動を起こすことの重要性が啓発され続けている。

NbSの思想と森林

今世界ではNbS (Nature-based solutions)という概念が主流化されようとしている。つまり社会的共通課題の解決にあたっては、先ず自然の能力を活用する方向から検討すべきという概念である。簡単な言い方をすれば「自然共生」の概念である。

自然共生。この概念に目を凝らせば、我々日本人が当たり前としてきた文化そのものであり、その文化をこの60年置き忘れてきたことに気づく。列島が国として統一されて以来、この列島の住民は2千年余に亘(わた)って、自然は神であり、その力は万能と敬い続けてきた。信仰のみならず、日本人のライフスタイルや文化・芸術の分母そのものとなってきた。

そうした日本そして日本人の姿は凡そ60年前、1964年東京五輪の前の東京には、色濃く江戸の残り香としてそこ此処に存在していた。

塵埃や排泄物の処理、消費財の循環、物売り、都市構造や建築、そして庭園。須(すべか)らく江戸の世界を偲ぶことが可能な風景が存在した。東京を離れればさらに20年。たった40年前まで、地方にはこれぞ自然共生の風景と実感させられる暮らしを見出すことができた。

まさにこの日本には、今ようやく世界が唱えつつあるNbSの思想が、国の始まり以来、遺伝子と言っても差し支えないほど当たり前に存在していた。そうした自然共生の大本であり、自律循環型社会の主役が森林そして木材であった。エネルギー源であり有形物を構成する主素材であり続けた。(後編へ続く)