7回目の木のたてものがたりの舞台は、大田区の田園調布せせらぎ館です。

大田区立田園調布せせらぎ館は、国分寺崖線の緑や湧き水を活かしたせせらぎ公園内にある文化施設です。自然に囲まれた環境の中で、地域住民が集い、ふれ合える場として、世代を問わずさまざまな活動に利用されています。

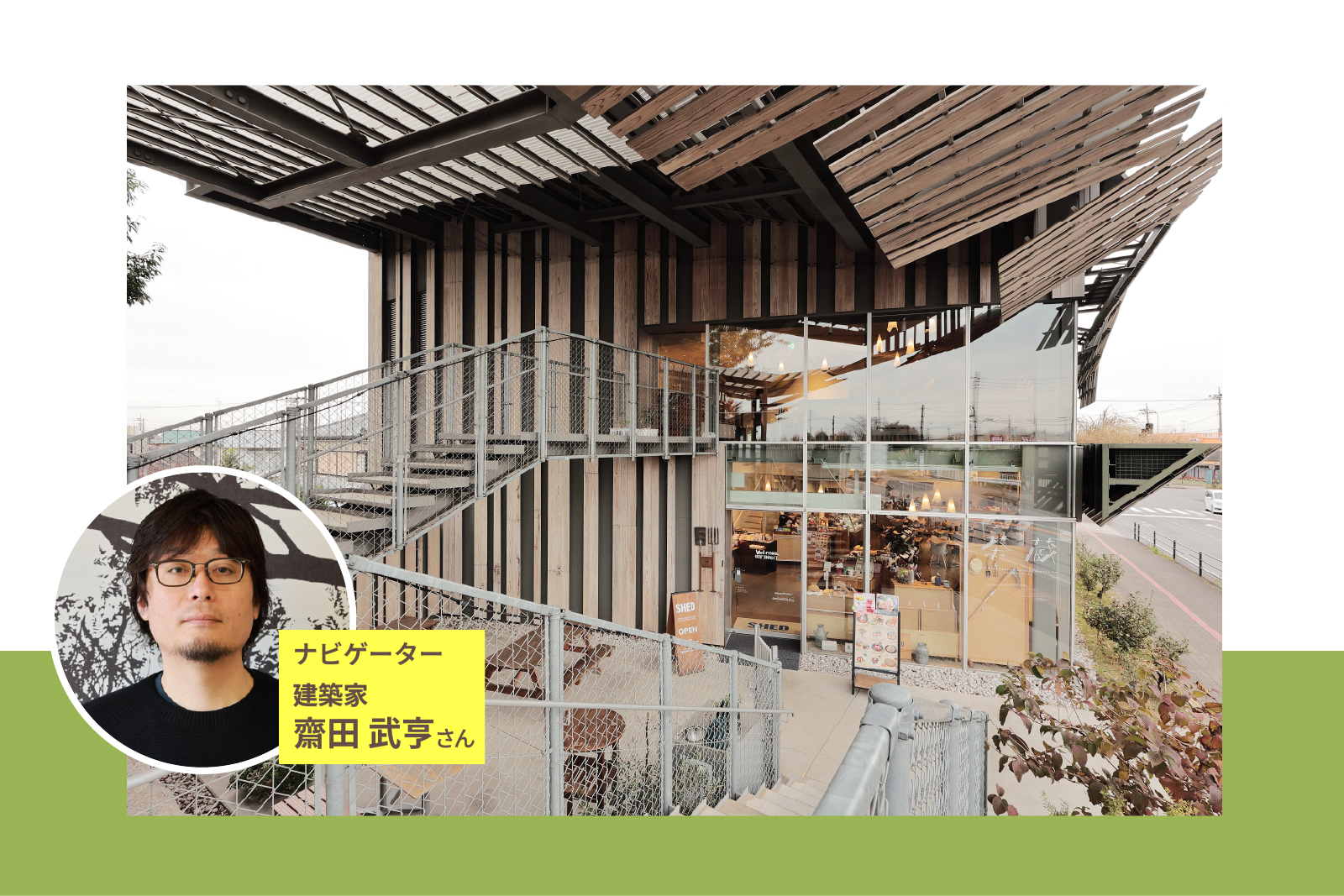

今回のナビゲーターは建築家の小松大祐氏です。小松氏は2013年から2018年まで隈研吾建築都市設計事務所に在籍。独立後は隈事務所の同僚だった奥様の大島碧さんと㈱風景研究所を設立。国内外の建築賞を多く受賞した自邸の「多重の家」をはじめ、今注目を集めている若き建築家の一人です。

小松氏は、建築それだけを完結の場とするのではなく、環境とゆるやかに繋がる場と捉え、社会・自然・記憶といった風景のコンテクストをつむぐ設計を目指されています。今回のせせらぎ館の解説にはぴったりの人選です。

風景と木の建築

― 田園調布せせらぎ館は、都市の動線である東急東横線・多摩川駅へのアクセスと、せせらぎ公園の自然環境とのあいだに位置しています。隈研吾氏はこの施設のコンセプトを「森の縁側」と名づけられました。小松大祐氏に、このプロジェクトを風景という視点から読み解いていただきました。

小松大祐(以下、小松) かつて日本の住宅に見られた「縁側」は、内と外を緩やかに接続する中間領域であり、単なる通路でなく、滞留や交流の場としても機能していました。隈さんは、この建築において、そのような縁側的な空間性を、建物だけでなく敷地全体──すなわち風景の構成においても追求されていたのだと思います。

小松 建築を風景にどう馴染ませていくか──これは隈さんをはじめ、故・槇文彦さんのような先達も一貫して取り組まれてきたテーマです。せせらぎ館でも、建築が配置されたことにより残された芝生広場や、公園と建築との関係性が丁寧に設計されています。建物そのものよりも、まず「残る風景」がどうなるかという視点が、計画の出発点にあったと考えています。

特に象徴的なのが、駅側に大きく開かれた開口部です。この「穴」によって、多摩川駅側の都市的なにぎわいと、公園側の静けさとがひとつながりの空間として接続されています。これは単に建物がどう見えるかという外観デザインではなく、その先に広がる国分寺崖線の森や芝生の広場が、建築と一体となった風景として体験されるよう意図されたものでしょう。

風景を考える際には、「視界が抜ける」「空気が通る」といった物理的特性だけでなく、その場所がもつ歴史的・地理的文脈──すなわちコンテクストを読み解くことが不可欠です。せせらぎ館が接続しているせせらぎ公園は、地域の人々にとって長年親しんできた自然空間です。その記憶や風習を絶やすことなく、建築によって継承し、より豊かな体験として開いていく──そうした姿勢が、この「森の縁側」という配置に結実しているのだと思います。

木の建築と風景形成

― 駅側に寄せて配置された建物が、都市の喧騒に対する緩衝帯となり、訪れる人々に開放感と安らぎをもたらしている印象があります。そうした風景づくりの中で、「木の建築」はどのような役割を果たしているのでしょうか?

小松 せせらぎ館では、木製ルーバーが内外にわたって使われていますが、それは単なる装飾ではなく、奥に広がる森の木立と連続するような視覚的効果をもたらしています。木の存在は、視覚のみならず、嗅覚や触覚といった身体感覚に訴えかけ、建築内部に自然の気配を引き込む装置として機能しています。

つまり、この施設は建物単体で成立しているのではなく、周囲の環境と一体的にデザインされているのです。建築家の先達がしばしば語るように、「箱をつくる」のではなく、「箱をほぐして人の場所をつくる」ことが、これからの建築の大切な姿勢だと私も考えています。隈さんとの仕事を通して、その思想の実践に多く学ばせていただきました。

私たちが設計した「多重の家」(北鎌倉)も、そうした考え方から生まれたものです。敷地はもともと地域の「中庭」のような存在で、私たちがそこに建築を加える際、完全に閉じたものとしてしまえば、長年地域と共有してきた風景が途絶えてしまいます。そこで塀も門も設けず、地域とゆるやかにつながる中庭を設けました。近所の子供たちが遊びに来たり、自然に出入りできるような場所です。

鎌倉という都市には、寺社が生活空間と共存する文化があります。境内を通って住居に至るような場所も多く、公共と私的な領域が重なり合う独特の空気がある。こうした土地では、明確な境界線よりも、曖昧でゆるやかなつながりがふさわしい。木の建築や植栽がその媒介となっているのです。

木と工芸性

― 内観に触れられて、どのような印象を持たれましたか?

小松 隈さんの建築における革新性の一つは、木を構造材から切り離し、表現材として捉えている点にあると思います。表現としての「木」は、構造的合理性とは異なる、美的・感覚的な価値、すなわち工芸性を目指します。 たとえば、木端を極端に薄く仕上げるディテール。それは構造上の要請ではなく、むしろ鉄のようなシャープさを木で表現するための工夫です。実際に、鉄骨の構造体に、薄く軽やかな木材が重なり合うことで、鋭さと温かみが共存する空間が生まれています。

日本建築の本質は「木」にある──そうした伝統的な理解に立ち返るならば、木という素材は工芸性そのものと深く結びついています。現在私は、伊豆・伊東の古民家を学生とともに改修していますが、実際に手を動かすことで、木のもつ柔軟性と親しみやすさ、そして工芸的な可能性を再確認しています。動画で学び、道具を手に入れ、自ら加工する。このように、木という素材を用いた建築の可能性は、まだまだ広がっていくと感じています。

木質化された都市へ

― 全国的に「都市の木質化」が進む中、小松さんが描くその未来像とは?

小松

都市に木が増えていくことで、人々は建築の内と外をもっと自由に行き来するようになるでしょう。鋼材やガラスのカーテンウォールで閉じられた硬質な都市ではなく、木の肌理が感じられる、より身体に寄り添った都市空間へと変わっていく。

木は、私たちの住まいにも使われている身近な素材です。それが都市にも広がることで、街全体が生活の延長のように感じられるようになります。鉄やコンクリートの無機質な空間では人は身構えてしまいますが、木のある場所では自然とくつろぎ、対話が生まれる。木が都市に公共性と親密さを取り戻す──それが、私の描く「木質化された都市」のビジョンです。