原田真宏(ハラダ マサヒロ)

MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 主宰建築家 / 芝浦工業大学 建築学部教授

1973年静岡県生まれ。97年芝浦工業大学大学院建設工学専攻修了(三井所清典研究室)、1997〜2000年隈研吾建築都市設計事務所、2001〜2002年文化庁芸術家海外派遣研修員制度を受けホセ・アントニオ & エリアス・トーレス アーキテクツ(バルセロナ)に所属、2003年磯崎新アトリエ。2004年に原田麻魚と共に「MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO」を 設立。2005〜2006年慶應義塾大学 COE特別講師、2007年芝浦工業大学工学部建築学科非常勤講師、2007年慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科非常勤講師、2008〜2016

年芝浦工業大学工学部建築学科准教授、2014〜2015年東京大学工学部建築学科非常勤講師、2015年〜東北大学工学部建築・社会環境工学科非常勤講師、2016年芝浦工業大学工学部建築学科教授、2017年〜芝浦工業大学 建築学部建築学科教授。

主な建築作品

《道の駅ましこ》(2016)、《知立の寺子屋》(2016)、《Entô》(2021)、《STROOG》(2022)など。

受賞歴

JIA日本建築大賞(2017)、日本建築学会賞(2020)、BCS賞(2018)、(2021)、(2024)、(2025)など。

おおきな木

「Tree House」(2009)の束ね柱は、家屋の中心に鎮座して空間を規定しつつ、あきらかに周囲に安定感のある「場」を生み出していた。その様子は古い民家の大黒柱のように人の居場所を象徴しているかのようだった。それまで求めていた「最小の木」がもたらす空間性とはまた違った「なにもの」か。それはモダニズムが目指していた「物質は最小に、空間は最大に」の進化の方向性の中で打ち捨てられてきた、建築のもう一つの魅力、あるいは根源的な力のように感じられたのである。

ちょうどその頃2010年代はじめになると、集成材は大断面化が進み、先ずは一般短方向集成材が幅2mを突破し、それに続くようにして幅3mにも到達するCLT(Cross Laminated Timber)が一般流通を始めた。もともと先に述べたデビュー作である「XXXX」(2003)は軸組構造ではなく、木材を面材として扱った一種のパネル構法であった。構造・仕上げ・断熱等を単一部材で兼ねしてしまえるような、壁造的な木材の捉え方は僕の関心の中心近くに常にあったのだろう。

この集成材の技術的な進展と、おおきな存在への関心が相まって、木造を線ではなく面もしくはマスと捉える「おおきな木」への探究が動き始めたのである。

それは、離散的に配されたRC壁群の上に軸線を揃えずに梁成2.1mの大断面集成材の架構体=空間体をポンっと適当に乗せた「立山の家」(2016)に始まり、さらにこの大断面梁であるが故の「構造芯からの解放」をドライブさせた岡山市内の「LIAMFUJI」(2019)へと発展した。LIAMFUJIでは幅2.7mのCLTを田の字がたに組み合わせたユニットを「だるま落とし」のようにズラしながら3段積み上げることで、それまでの軸線優位の構造では実現できなかった迷路のように複雑な立体的なヒダ状空間が実現されたが、これらは、従来の線に置換される軸組的な木造モデルでは獲得されることのなかった、面もしくはマスの木造だから可能になった、新しい空間だと言えるだろう。そしてそれらの新しい空間には、「おおきな木」ならではのドンとした安心感のある場所性が常に重なっているのである。

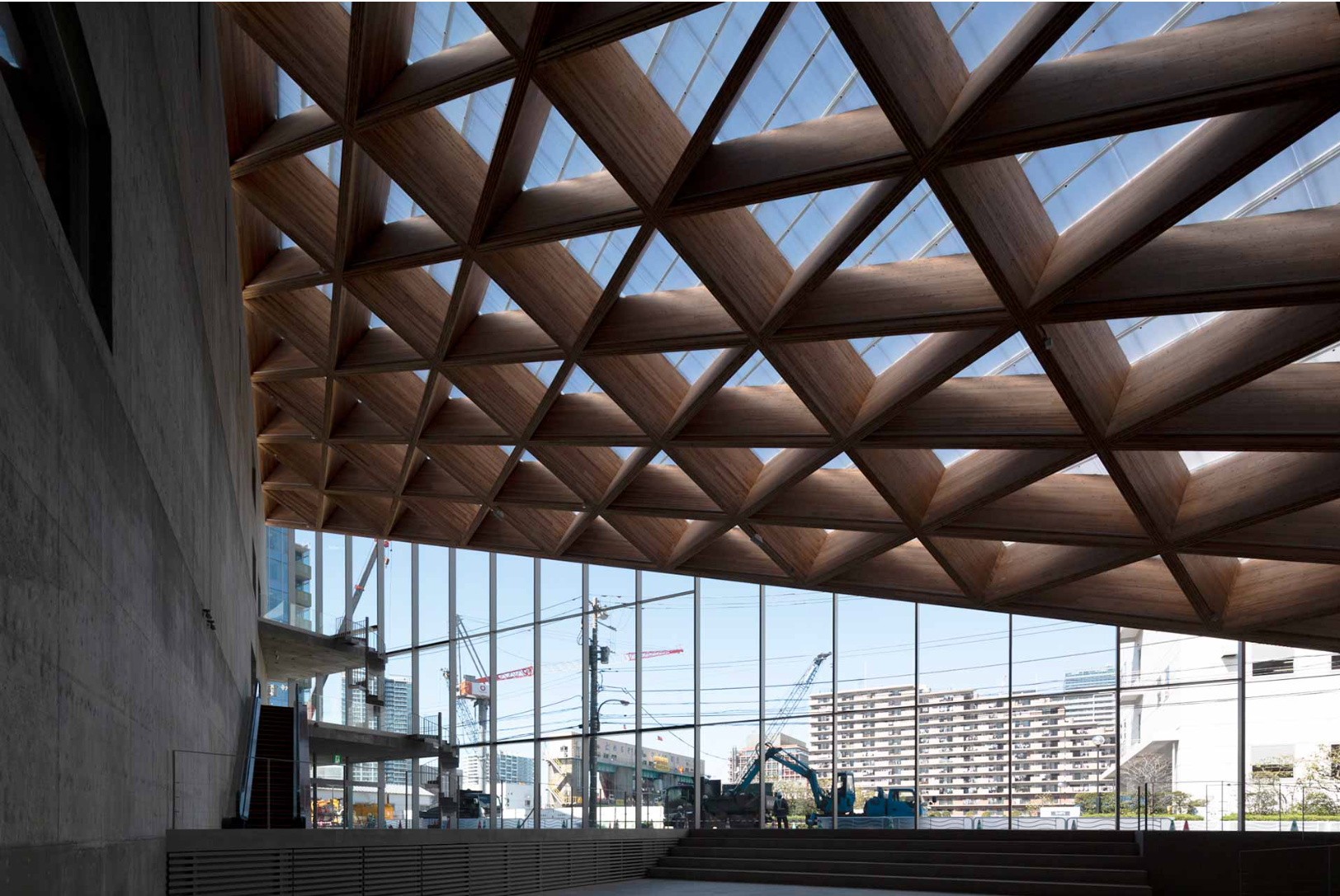

これからの木|もう一度、モダニズム前夜へ

それらの「おおきな木」を用いた実験的な住宅に続いて、もっと大規模で公共性の高い「おおきな木」の建築へと向かうことになる。江東区のオリンピックエリアでのエキシビジョン施設である「ROOFLAG」(2020)ではスパン60m超の大空間都市木造を実現し、隠岐島のユネスコパーク内のミュージアムホテル「Entô」(2021)は建設力に乏しい地方での木造プレファブシステムの可能性を拓き、富山の「Stroog 社屋」(2022)では旧来のドミノシステムに代わる根本的にフレキシブルな新しい建築システムを実装した。これらは全て大断面集成材CLTによるものだ。どれも、今世紀に入って普及した新しい「おおきな木」が可能にした「新しい建築の形式」である。それらは「新しい空間性」を実現しつつも、同時に「おおきな木=巨大なCO2ストレージ」として機能し、大量に使用された木材が、戦後植林され現在は極相林化している山林の再循環を促すなど、サステナブルな社会の実現を先導する存在として大きな期待を担うことにもなった。

ここでふと気がつく。

20世紀初頭に始まったモダニズム建築、その誕生前夜の状況に現在が似てはいないだろうかと。

モダニズム建築は、産業革命による人口増加と大都市部への人口集中への空間的対応という差し迫った社会的課題と、鉄・ガラス・コンクリートの発達と普及という技術革命の状況が適合することで生まれた新しい建築様式だった。

これに対して現在の、地球温暖化をはじめとしたサステナブル社会の実現は地球規模で共有された真に差し迫った社会課題であるし、大断面集成材をはじめとした木材の技術的イノベーションは革命的と言っていい状況にあることは、正しい対応を見せている。この「環境問題という社会課題」と「木造の技術革新」の適合が、21世紀版モダニズム、その前夜の状況を生み出しているように思えてならないのだ。

図らずもデビュー作のXXXXでとても小さく実現した、問題から新様式へのジャンプが、今は社会的な規模を伴って、おおきく起ころうとしているのだ。

新しい様式が生まれ出ようとする、木造建築の現在。

建築家としてこれほど面白い時代はないんじゃないかと、僕は胸を躍らせているのである。