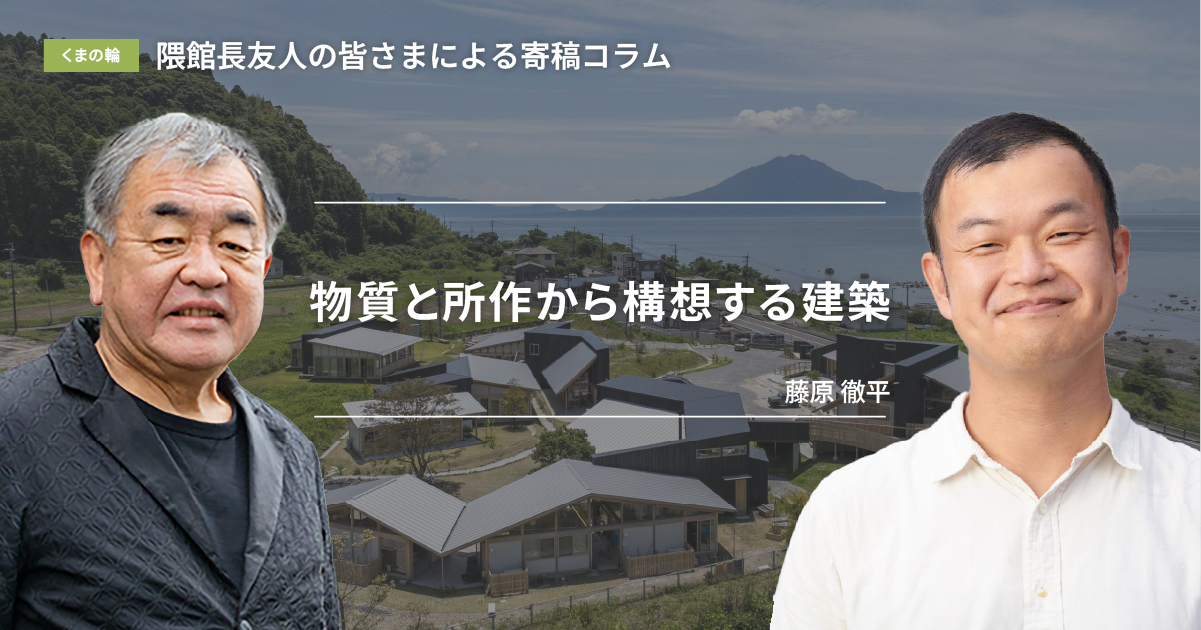

藤原 徹平(フジワラ テッペイ)

横浜国立大学大学院Y-GSA准教授。

1975年生まれ。横浜出身。横浜国立大学大学院卒業後、隈研吾建築都市設計事務所にて世界の多様な都市でのプロジェクトを設計チーフ・パートナーアーキテクトとして経験。2009年よりフジワラテッペイアーキテクツラボを主宰。これからの地域社会を支える建築の可能性を探求し続けている。横浜国立大学大学院Y-GSA准教授。一般社団法人ドリフターズ・インターナショナル理事。

主な建築作品

《京都市立芸術大学》(2023)、《東郷の杜 東郷記念館》(2022)、《チドリテラス》(2022)、《泉大津市立図書館シープラ》(2021)、《クルックフィールズ》(2019)、《那須塩原市まちなか交流センターくるる》(2019)など。

受賞歴

横浜文化賞文化・芸術奨励賞、JIA新人賞、東京建築賞共同住宅部門最優秀賞など。

マテリアル・ストラクチャーという考え方

私が隈さんの設計事務所に入所して最初に担当したプロジェクトは、土をブロック状に固めて、それを積みあげてつくるというユニークな建築だった。

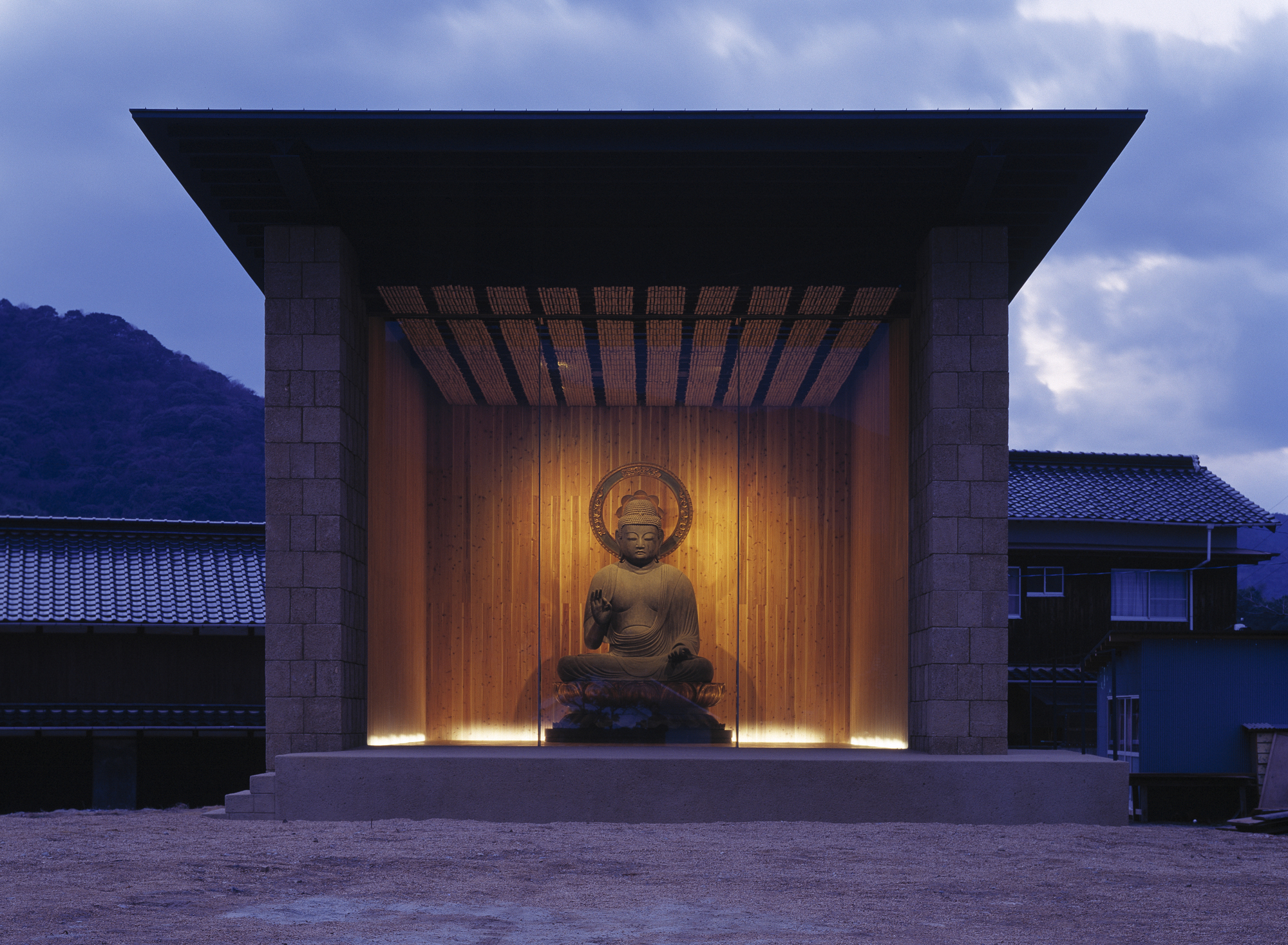

2002年、山口県下関市の安養寺の案件である。

用途は、木造の巨大な阿弥陀如来の座像の収蔵施設で、もしやこれは現代の大仏殿と言えるのでは!と一人盛り上がった。大仏殿といえば唐招提寺だなあと妄想し、唐招提寺の土間の素晴らしさについて隈さんにぶつぶつ語ったら、土で建築つくっちゃえばいいじゃんということになった。

アンコール・ワットの修復に関わっていたINAXの石田秀輝さん、左官職人の久住章さん、構造家の中田捷夫先生といったスペシャリストと対話を重ねるごとに、どんどん「土の建築」が可能性を持ち、全体的な問題に展開していった。

版築(はんちく)という技術で土のブロックをつくり、それを積み上げた壁に囲われた空間に大仏が坐るという姿は相当なインパクトがあって、アメリカの有名な情報誌の表紙にまでなってしまった。なぜそこまで振り切ることができたのかを振り返ってみると、当時の隈さんの事務所では、閉塞感のあった現代建築を打ち破る突破口として「物質」という大きなテーマがあったように思う。そうしたアプローチを『隈研吾/マテリアルストラクチャーのディテール』という本に編むことになり、幸運なことに私がその本も担当することになった。

その編集打合せの際に、隈さんとの対話で出てきたキーワードが、「ゴッドフリード・ゼンパー」である。ゼンパーは、それ以来、私にとって大きな問題であり続けている。さて、ゼンパーとは何者で、どんなことを言った人なのか。

建築を「物質」と「所作」に還元して考えるという造形の理論をたどっていくと、ゴッドフリード・ゼンパー(1803-1879)という人物に辿りつく。

ゼンパーは、『建築の四要素』において、独自の史観から斬新なコンセプトを提示する。それは「炉」、「土台」、「屋根(それを支える架構)」、「被覆」という4つの存在から建築を捉え直すというアプローチだった。これは実は建築論として斬新というだけでなく、工芸や美術や建築を一体で捉える大きな思想でもあった。ゼンパーが着目したのは、人類が太古の時代に獲得した織る編むという行為で、この「織り編み術」を人間の起源的かつ中心的な技として芸術論を構築していく。人類史を鷲掴みにしようという感じで、大変にワクワクする理論だ。

しかし、残念ながらゼンパーの理論はその後歴史の中で一度忘却に近い状態になる。ご存じの通り、コルビュジェやミースやグロピウスが主導するモダニズム建築の巨大な波が沸き起こったからだ。モダニズム建築は、拡大、速度、成長ということに非常に親和性の高い理論である。そこに応答できない考えは、社会の中で傍流に置かれた。ゼンパーを忘却の中からもう一度掬い上げたのは、建築史家・理論家のケネス・フランプトンだ。フランプトンは、主著『テクトニック・カルチャー』において、ゼンパーを下敷きにモダニズム建築の核となる「空間」の論ではなく、結構(テクトニック)という概念から20世紀の建築のもう一つの系譜を描くことを試みる。

ゼンパーの四要素を、私なりに変換してみると下記のようなものになる。

「炉」は火の場であり、生きる上での食料やエネルギーをつくる所作である。

「土台」は人工の地面であり、ランドスケープや環境へ介入する所作である。

「屋根(とその架構)」は活動の場の構築であり、活動の覆いをつくる所作である。

「被覆」は内部の意味を外側に現わすものであり、アピアランス=顔をつくる所作である。

こうして書き出してみると、ゼンパーの理論において「炉」や「土台」という前半の重要性がよくわかる。なんのために建築をつくるのか。建築の中心的な存在である「炉」について考え、どのようにランドスケープに介入して「土台」をつくるか、そこが建築の肝ということになる。

先ほどの大仏殿の例でいえば、阿弥陀如来像という「炉」的な存在があるからこそ物質である「土」を高く積み上げる、という所作の意味が出てくるのであって、先に被覆として「土」という考えがあるわけではないということが重要である。