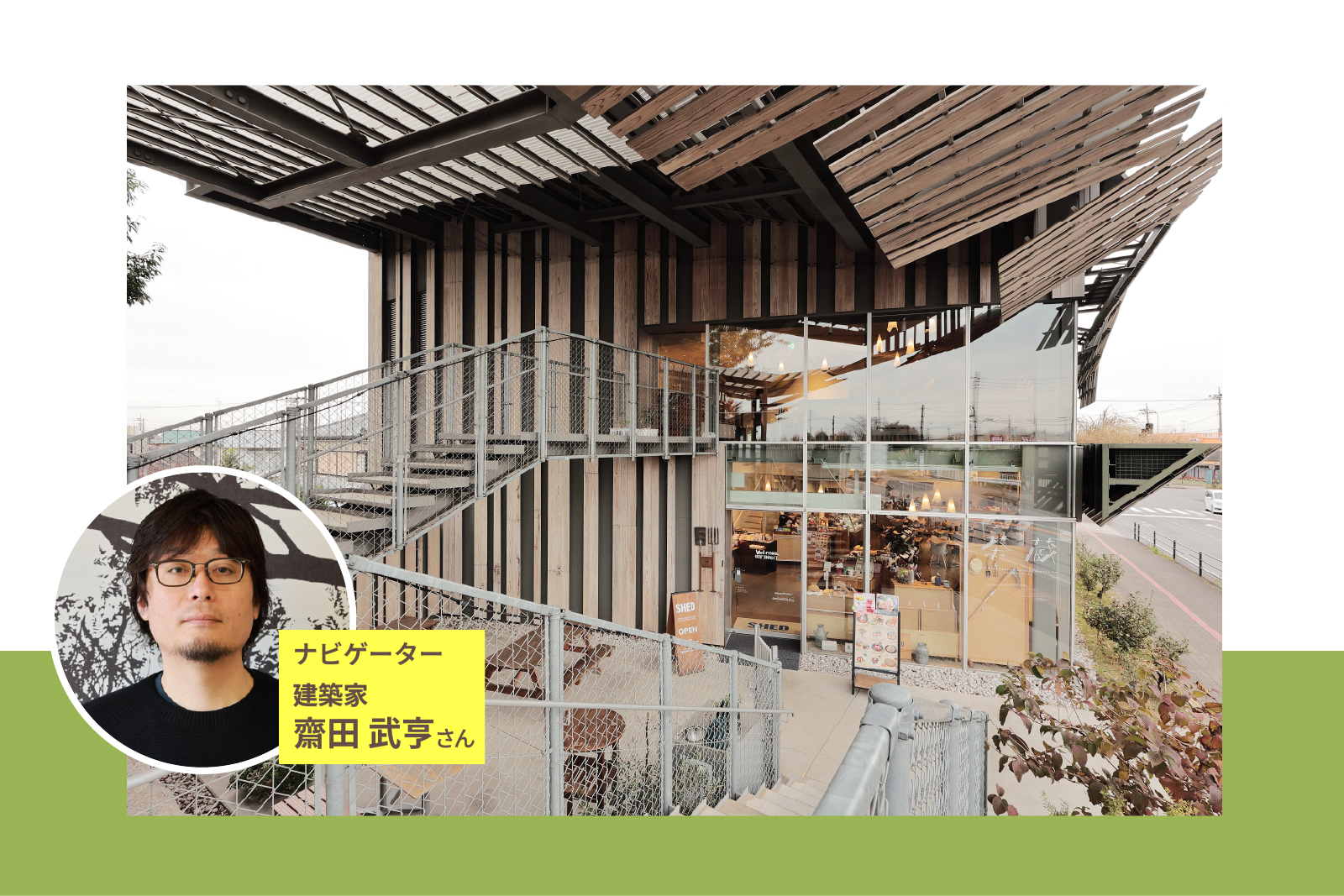

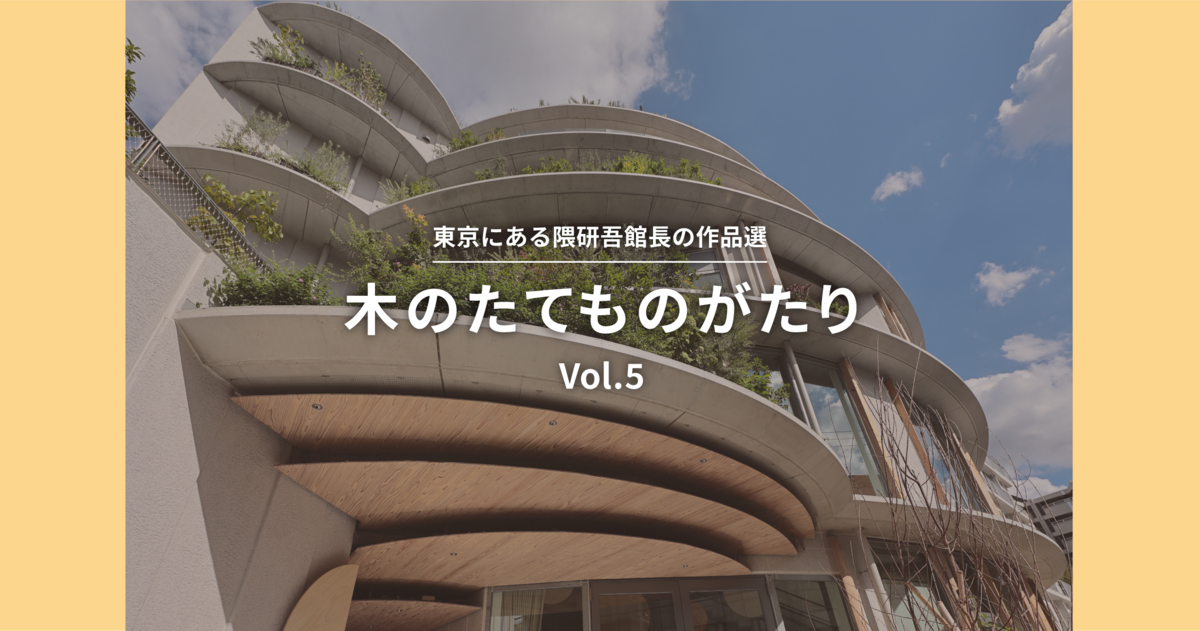

5回目の木のたてものがたりの舞台は東京都渋谷区神宮前にオープンしたSCC千駄ヶ谷コミュニティセンターです。

渋谷区神宮前は言わずと知れた原宿エリア。ファッション系を中心にトレンドに敏感な商業地でありながら、一方で昭和の時代から続く住宅地でもあります。職(商業地)と住が近接したこのエリアのニーズに応えるコミュニティ施設とはいったいどのような建物なのでしょうか。

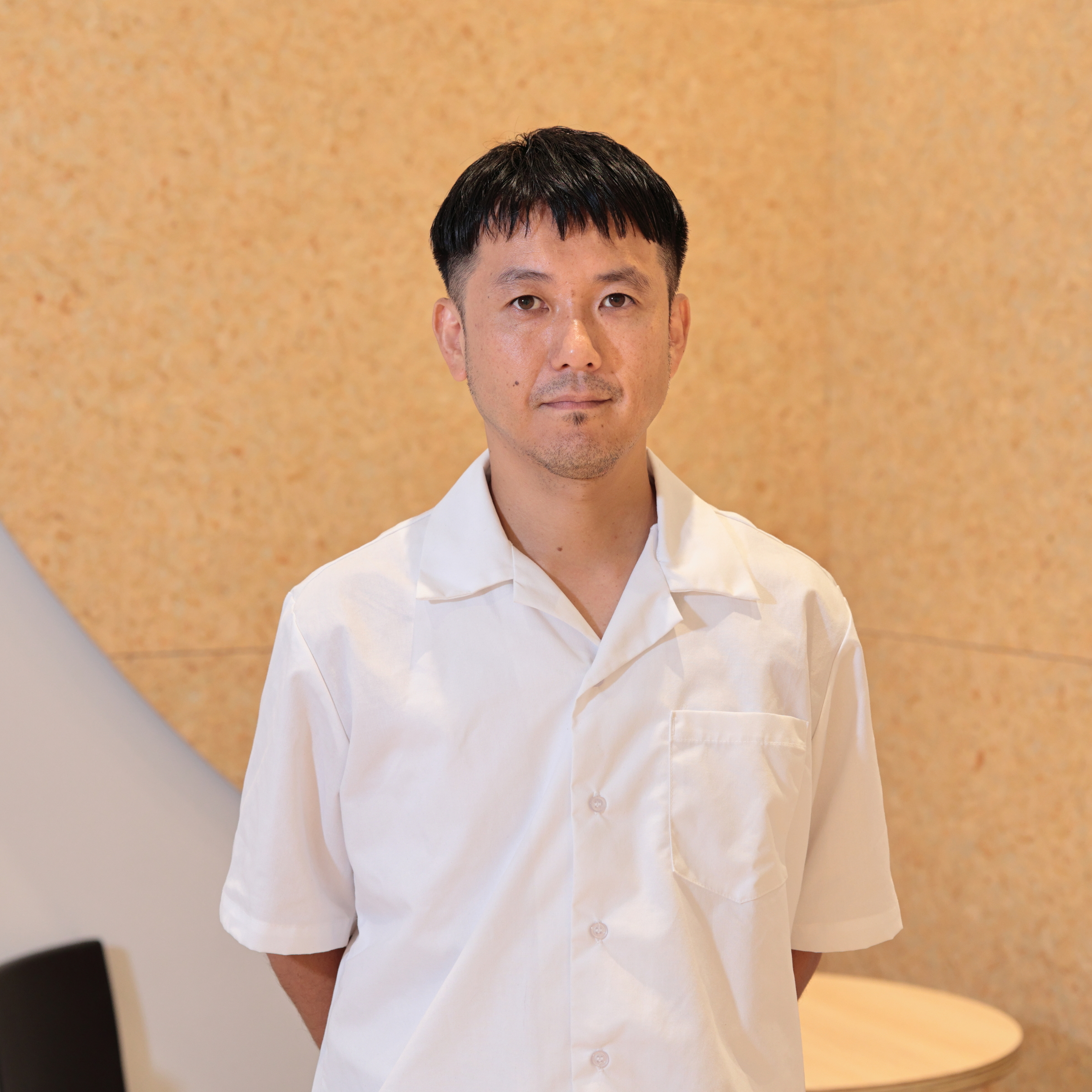

今回のナビゲーターは建築家の小嶋伸也さんです。小嶋さんは2008年から2015年まで隈研吾建築都市設計事務所に在籍し、現在は株式会社小大建築設計事務所の代表として、国内外をフィールドに活躍する注目の建築家です。

SCC千駄ヶ谷コミュニティセンターの紹介は本編の動画をご覧ください。

こちらのインタビュー記事では、隈事務所に在籍されていたご経験も踏まえた視点から、木のたてものについて解説していただきました。

訪問者が“気になる”建物構成とレイアウト

― 神宮前は都心の中でも自宅と職場となる商業地が近い職住近接エリアです。「働く」と「暮らす」がひとつながりになった地域と言えるでしょう。SCC千駄ヶ谷コミュニティセンターの前身はいわゆる市民会館でしたが、「働き方改革」や「男女平等参画社会」といった現在の社会テーマへアプローチするために、施設はどのように生まれ変わったのでしょうか。

小嶋伸也さん(以下、小嶋) 一般的にこども園はこども園、コミュニティ施設はコミュニティ施設として、別々に存在する場合がほとんどです。大人のための複合施設はたくさんありますが、子どもと大人の複合施設というのはなかなか見かけませんね。

小嶋 3階を起点に2つの吹き抜けが雁行に貫かれた形状は、光や空気だけでなく人の気配も伝えます。子どもを預けた後に階下のコミュニティルームで仕事やレクリエーションができる。待ち時間や休憩でカフェを利用できる。とくに1階のカフェが利いていますね。市民会館だと敷居が高く感じる人もいますが、カフェだと気軽に立ち寄りやすい。カフェから上階のコミュニティルームやこども園の存在を知って利用者が増える。そして地域に知り合いが増えていく。みんなの集まる場所になる。意外とすごい役目を果たしているのではないでしょうか。

最小限で最大の効果を引き出す木の意匠

― そうしたコミュニケーションを誘発する施設で、「木」はどのように利用されているのでしょうか。

小嶋 木の印象が強いですが、この施設は地下1階地上5階の容積を叶える鉄骨造です。また区の公共施設ですから予算に限界があります。こうした条件のもと、隈さんは最小限の手数で子どもや大人たちに木の柔らかいぬくもりを伝えるチャレンジをしたのではないでしょうか。外のガラスサッシに手ざわりの良い無垢材のルーバーを入れるとか、ほとんどむき出しの天井にさまざまな丸いマテリアルパネルを施して温かい間接光をつくるとか。デザインに機能性を混ぜ合わせることで、単なる装飾じゃなく最大限に木の効果を引き出しています。何より遊び心にあふれている。楽しい建物なんです。

木と公共施設の関係

ー 法律の改正もあってこの十数年で国産木材を使用した公共施設が増えました。国産木材は公共施設をどのように変えたのでしょうか。

小嶋 国産木材は私たち日本人にとってはDNAレベルで親しみがある存在です。論より証拠で最近のお役所は入りやすくなりましたよね?(笑) これは国産木材を使って木造・木質化した公共施設が増えたことが理由の一つになるでしょう。多くの公共施設は、今回のコミュニティセンターのような自己研鑽やレクリエーション目的の施設ではなく、公共サービスの申請など必要が生じて行かなければならない場所です。そうした施設で利用者に寄り添って親しみやすい空間をつくってくれるのが、遠い昔から私たちの身近にあった「木」という存在なのだと思います。